徳島県には、徳島県立近代美術館や相生森林美術館などいくつかの美術館があるのですが、全国的にも有名な美術館といえば「大塚国際美術館」になります。

もしかすると世界的にも少し知られているかもしれません。

それぐらい有名な美術館だと思います。

また2018年の紅白歌合戦では、アーティストの米津玄師さんが「大塚国際美術館」で歌われたことでさらに知名度がアップしましたよね。

とは言ってもどんな美術館なのか、そんなコンセプトなのかなど知らない人も多いはず。

ということで今回は、この「大塚国際美術館」を皆さんに紹介したいと思います。

所在地

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1

概要

開館時間

9時30分~17時まで

休館日

月曜日(祝日の場合は翌日)1月は連続休館あり、8月無休、その他、特別休館あり

開館カレンダー

入館料

一般:3,300円

大学生:2,200円

小中高生:550円

フロアマップ

こちらをご覧ください。

展示作品リス

こちらをご覧ください。

建築

敷地面積:66,630

建築面積:9,282

延床面積:29,412 (8,897坪)

(8,897坪)

構 造:鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造

階 数:地下5階・地上3階

設 計:株式会社 坂倉建築研究所

施 工:株式会社 竹中工務店

開 館:1998年(平成10年)3月21日

コンセプト

「大塚国際美術館」は、大塚グループが創立75周年記念事業として徳島県鳴門市に設立した日本最大級の常設展示スペース(延床面積29,412平米)を有する「陶板名画美術館」です。館内には、6名の選定委員によ って厳選された古代壁画から、世界26ヶ国、190余の美術館が所蔵する現代絵画まで至宝の西洋名画1,000余点を大塚 オーミ陶業株式会社の特殊技術によってオリジナル作品と同じ大きさに複製しています。それらは美術書や教科書と違い、原画が持つ本来の美術的価値を真に味わうことができ、日本に居ながらにして世界の美術館が体験できます。

大塚国際美術館 https://o-museum.or.jp/publics/index/45/#page-content

また、元来オリジナル作品は近年の環境汚染や地震、火災などからの退色劣化を免れないものですが、陶板名画は約2,000年以上にわたってそのままの色と姿で残るので、これからの文化財の記録保存のあり方に大いに貢献するものです。門外不出の「ゲルニカ」をはじめ戦争で分散していたエル・ グレコの大祭壇衝立の復元など画期的な試みもなされ、1,000余点の検品のために、ピカソの子息や各国の美術館館長、館員の方々が来日されたおりには美術館や作品に対して大きな賛同、賛辞を頂きました。このように「大塚国際美術館」は、技術はもとより構想においても世界初のそして唯一の美術館といえます。

5つの特徴

私が個人的に思う特徴は5つあります。

- 西洋名画等を複製し展示する陶板名画美術館

- 日本最大級の常設展示スペース

- 西洋名画1,000余点(複製)収蔵

- 建築設計が坂倉建築研究所

- 瀬戸内海に面した立地が最高(周辺にも鳴門の渦潮など観光地有り)

もう少し詳しく解説してきますね。

西洋名画等を複製し展示する陶板名画美術館

なんと言っても大塚国際美術館の特徴と言えば、この複製になります。

えっ、美術館て本物の作品を展示してこそ意味があるのでは…

と思いの方もいらっしゃると思います。

でもその複製を展示するという点に着目したのが大塚国際美術館なんです。

すごい!

レプリカ作品でありながらも世界中の名画を楽しめる。

そしてその絵画はどれも忠実に再現されたものです。

これは壁一面、天井一面に描かれているような作品も同様です。

これこそが他の美術館にはない大塚国際美術館の魅力ではないかと思います。

他の美術館では体験できない空間となっているのです。

日本最大級の常設展示スペース

とにかく大きい美術館。

それも一つの特徴である大塚国際美術館です。

2020年現在では、国立新美術館に次ぐ日本第2位の広さとなっています。

大きくて広い美術館がただすごいというわけではありませんが、広いことで物理的に展示できる作品の幅は広がりますよね。

大きな作品だからどうこうではなく、大きい空間だからこそできる展示というものがありますよね。

大塚国際美術館は、この展示空間の見せ方の振り幅が大きくて魅力的だと思います。

西洋名画1,000余点(複製)収蔵

世界25ヶ国・190余の美術館が所蔵する西洋名画、その数1,000を超える作品が一挙に見れる美術館は日本中探してもないですよね。

これらの作品は陶板名画として複製され、原画と違い、風水害や火災などの災害や光による色彩の退行に非常に強く、約2,000年以上にわたってそのままの色と形で残るそうです。そのため、これからの文化財の記録保存のあり方に大いに貢献すると期待されているみたいですね。

世界の名画はどうしても日々劣化しているわけですが、1000年後にオリジナルとこの技術によって作られたレプリカにどのような違いが出ているのかも気になりますね。

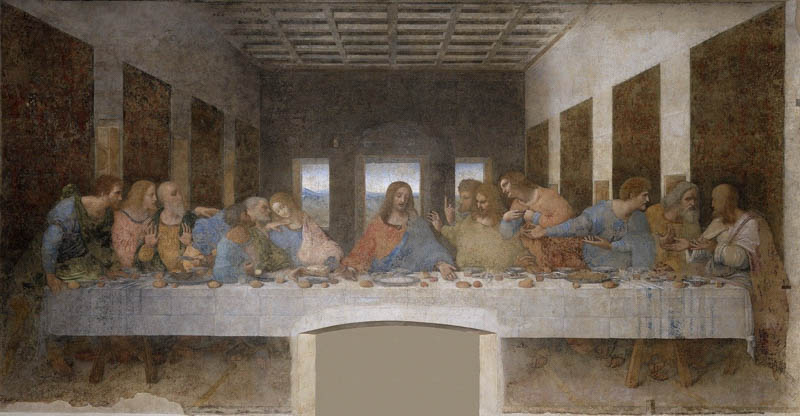

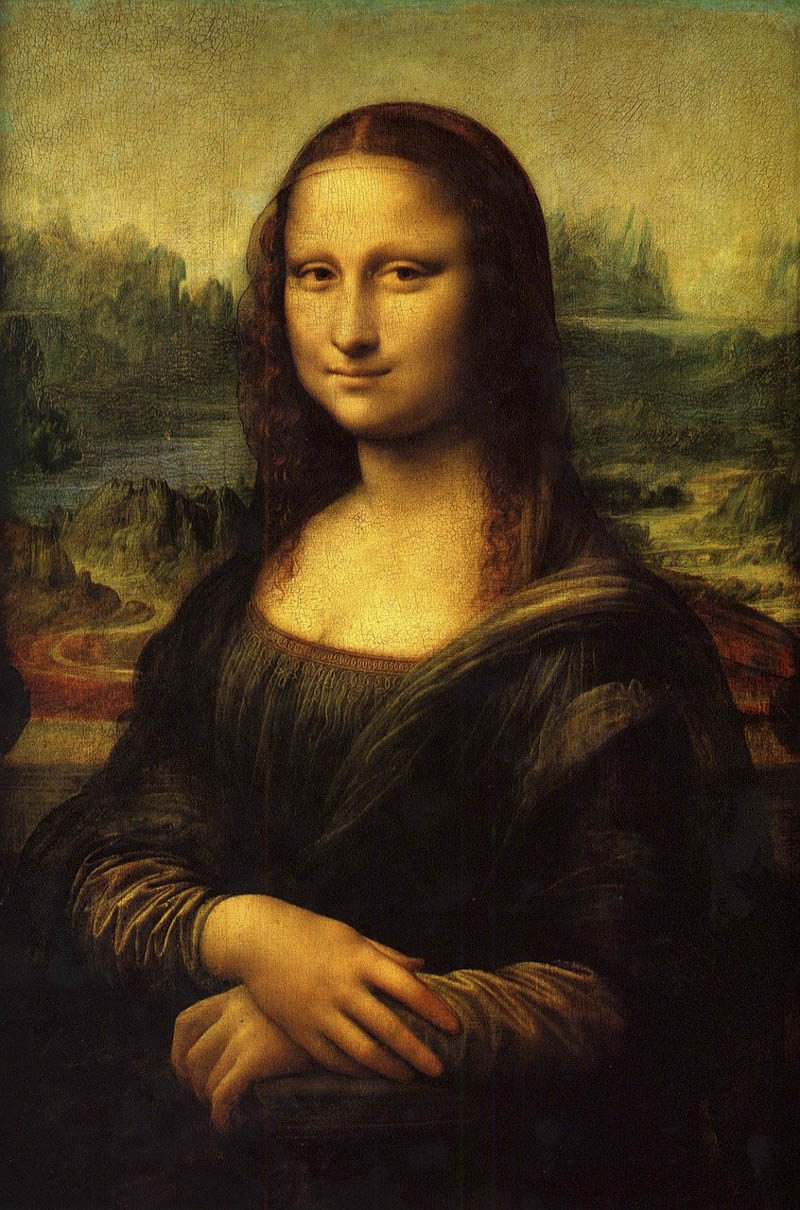

「モナ・リザ」、「最後の晩餐」、「ヒマワリ」、「ムンクの叫び」、「ゲルニカ」などなど世界中の名画と呼ばれる作品の未来はどうなっているのでしょう。

建築設計が坂倉建築研究所

建築好きな方は坂倉建築研究所という単語は聞き慣れていると思います。

創設者は、坂倉準三です。(創設:1940年)

坂倉準三は、あのル・コルビュジエの弟子でした。

ル・コルビュジエと言えばフランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエと共に「近代建築の三大巨匠」と呼ばれているわけですが、そのお弟子さんだったわけです。

あのサヴォア邸のコルビュジエです。

そんな坂倉準三の精神を継ぐ、坂倉建築研究所が設計したのが大塚国際美術館なのです。

つまり建築空間としても貴重だということです。

瀬戸内海に面した立地が最高

個人的な趣味になりますが、瀬戸内海って好きなんですよね。

瀬戸内海に面したところに建設されているっていうだけでポイントは上がってます。

瀬戸内海って日本海や太平洋とまた違った雰囲気の海でいいなあと思います。

正確には瀬戸内海と太平洋の狭間という感じかもしれませんが。

すこし話はずれますが、だから直島や豊島も大好きです。

島々にある美術館いいですよね。

最後に

東京には数多くの美術館があります。

比べて地方にある美術館の数は限られていますよね。

でもその土地にしかない魅力がそのそれぞれにはあるわけです。

大塚国際美術館もまさにその一つ。

ここでしか味わえない経験が得られます。

是非みなさんに訪れて欲しいです。